拾荒的艺术

作者:周书

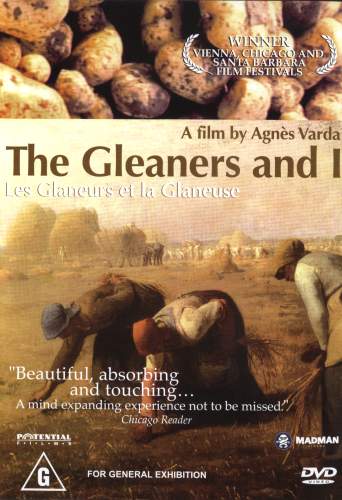

片名:Les Glaneurs et la glaneuse / The Gleaners And I /拾荒者/艾格妮捡风景/同是天涯拾荒客

类别:纪录片

导演:Agnès Varda (阿涅斯 瓦尔达)

上映年度:2000

制片国家/地区:法国

电影一开始便是一本黑白画册,几幅关于拾穗者的画,当然也包括米勒那幅最著名的现实主义作品:几名妇女弯腰专注于田地中剩下的稻谷,地平线温柔地将她们附着在大地上,而远处堆的高高的谷堆却为贫穷做了残酷的注脚。Agnes Varda选择了观众熟悉的角度进入拾穗者、拾荒者的世界,一个古老却现代的世界,一个为消耗过度的资本主义世界作了另类注脚的同时充满无奈和欣喜的世界。

拾荒行为经由米勒的画与艺术不可避免的联系了起来,拾荒是一种艺术,艺术创作也变成一种拾荒。影片中一个令人印象深刻的镜头是由于导演忘记关电源而拍下的。我们看到镜头朝下对着地面,镜头盖随着人的走动四处摇晃。这本是个毫无意义的镜头,Varda把它收进电影里来却恰恰体现了拾荒的精神。

然而说拾荒是一种艺术未免是将粗糙的现实美化了。的确有艺术家将废弃物制造成艺术品,Varda为此片走访的拾荒人中可能更多的还是为生计所迫,不得不去捡拾被人遗弃的食物家具。还有一些人大概是介于二者之间,贫困促成他们的举动,却又从中发现乐趣,发现意义,发现一种生活方式,一种生活态度。从这部纪录片的关注对象上看,它似乎由一个能指指向了多个所指,由一个母题发展出了多重意义,人文关怀、社会批判以及艺术家的自省交织其中,却每每只是点到即止,有的只是诗意的跳跃。

如果这其中有哪一点更为突出,我认为便是Varda作为艺术家的自我指涉(self- relexivity)和由此诞生的关于时间、老化、废旧等抽象主题的思考。影片名为Les Glaneurs et la Glaneuse (英文名:Gleaners and I),后面这个单数的glaneuse显然指的是导演本人,而她显然成为了这部电影不可分割的一部分。纪录片工作者从摄影机后走到摄影机前的行为并不常见,Varda的这一“献身”也许有narcissism的成分,但在我看来却有效地使影片叙事变得复杂化,改变了单一的写实主义,将拾荒变为一种隐喻。(此处十分值得中国的纪录片工作者借鉴。)

可以说,这是一部关于影片拍摄过程的电影。镜头记录的不仅仅是那些在田间捡土豆,在散场的集市捡菜叶,在街头巷尾寻找废旧电器的人,它同时也对准了拍摄这部纪录片的人——Varda自己。这位曾经的新浪潮女将在影片中频频出镜,在亲口讲述寻访拾荒者这一过程的同时,我们看到她手举摄像机的画面,我们看到她自己拍下的画面:她的白发,她苍老的手,她用手指圈住的一辆辆被超过的货车,当然还有——皱纹的特写。这些镜头中,时间的流逝与时间的痕迹无处不在。老年的形象与拾荒者手中废弃的旧物的形象不断交替,并在影片最令人惊异的一幕中重叠:镜头先是对准了Varda在路边捡回的一只透明的没有指针的钟。此时它以被Varda神奇地变成了极具超现实感的装置艺术,然后慢慢地,一张年老的脸在没有指针的时钟后滑过。旧物与老人在这一刻为彼此作了注。然而他们的oldness却又被此时消失的指针悄然颠覆。时间不复存在,人类的创造力重新赋予了将被遗弃者永恒的青春。

影片自始至终都有种清新、向上的调子。尽管它的关注对象——被抛弃的食物,废旧物品,拾荒者,老人——时时在“死”的不远处徘徊(腐烂、毁坏、饥饿、死亡),它表现更多的却是生机,是随时可能出现的rejuvenation的可能。就像影片中出现过的心形土豆,由于尺寸不合格被农场主丢弃,Varda把它们拣走,拍下了它们发青的样子。在两年后的续集中,我们却在影片伊始便见到长了芽的心形土豆在花盆中愉快地伸展着。

PS. 好久没有看到让我激动的电影了。这部我却看完以后赖在教室里不想走,自己给自己放了续集,于是才看到长了芽的超可爱的心形土豆!不过还是那个钟突然和两只瓷猫一起出现的时候更震撼。这是transcendent的时刻,生活刹那从腐旧中获救,走出教室,夜里的风都醉人呢。